La doctrine militaire avant l'entrée en guerre: Au lendemain de la défaite de 1870, la doctrine militaire est surtout défensive. Les plans de mobilisation d'alors prévoient la concentration des troupes en arrière ou au droit des rideaux défensifs de l'est et de la trouée de Charmes. Ces plans vont évoluer avec la sortie progressive de l'isolement diplomatique de la France, de la constitution de l'empire colonial, de sa fierté retrouvée, jusqu'à la doctrine de l'offensive à outrance, adoptée peu avant l'entrée en guerre.

Il est presque incompréhensible que les doctrines de guerre des différents belligérants (qu'ils soient français, anglais ou allemand), en 1914, négligeaient tout des leçons d'un passé récent (guerre des boers, guerre russo-japonaise). Nos stratéges (Foch, Grandmaison, Langlois) pensaient que le succés à la guerre résidait dans l'offensive, que le moral au combat était un facteur primordial, et envisageaient surtout une guerre courte, dans laquelle la supériorité morale du fantassin français, que l'on croyait taillé pour l'attaque, allait prévaloir. Alors que la guerre de 1870 avait enseigné la prépondérance du feu, on revenait ainsi aux errements anciens: le choc doit nécessairement l'emporter sur le feu!

Cette conception provenait sans doute du fait que l'armée française n'avait pas d'artillerie lourde digne de ce nom (donc guère d'expérimentation pour en mesurer les effets), et sur la certitude que le prochain conflit serait bref, comme ce fut toujours le cas jusqu'à lors (et dés lors économiser les forces n'est pas prioritaire). De plus les guerres russo-turque et russo-japonaise n'avaient pas démontré de façon certaine l'efficacité de l'artillerie sur les retranchements, d'où l'idée française qu'il fallait attaquer avec de l'infanterie pour amener l'adversaire à se découvrir, donc que l'artillerie devait appuyer les attaques plus qu'elle ne devait les préparer. Enfin on n'avait pas encore eu l'occasion de mesurer les effets des mitrailleuses sur le champs de bataille.

L'attaque était donc conçue comme une approche appuyée par des feux contrôlés jusqu'à 400m ou moins de l'ennemi, aprés quoi une attaque à la baïonnette classique, contre laquelle l'adversaire ne pourrait réagir par des feux ajustés emporterait tout sur son passage. On accordait naturellement un grand rôle à l'artillerie de campagne, dont le rôle était d'appuyer les attaques. Cela conduisait à négliger l'artillerie lourde, au bénéfice du 75, que l'on croyait apte à tout.

Tous les ans, l'armée française s'entraînait lors des grandes manoeuvres. Si les mouvements étaient réglés comme une horlogerie, les effets du feu ne pouvaient évidemment pas se manifester, et avec les années de paix la méconnaissance du feu fera que les grandes manoeuvres ressembleront de plus en plus à un spectacle militaire réjouissant les passants.

Il faut noter que nos stratéges ne faisait réellement confiance que dans l'armée d'active, laquelle était censée être batie en force, avoir plus de cran, de cohésion, afin de gagner la guerre d'offensive, et dans leurs outrances ils proclamaient qu'avec 700.000 baïonnettes on ferait le tour de l'Europe. On dédaignait ainsi les réserves, qui ne devaient avoir qu'un rôle second. Ce débat fut totalement clos quelques semaines aprés l'entrée en guerre, au moment où il ne restait plus grand chose de l'armée d'active.

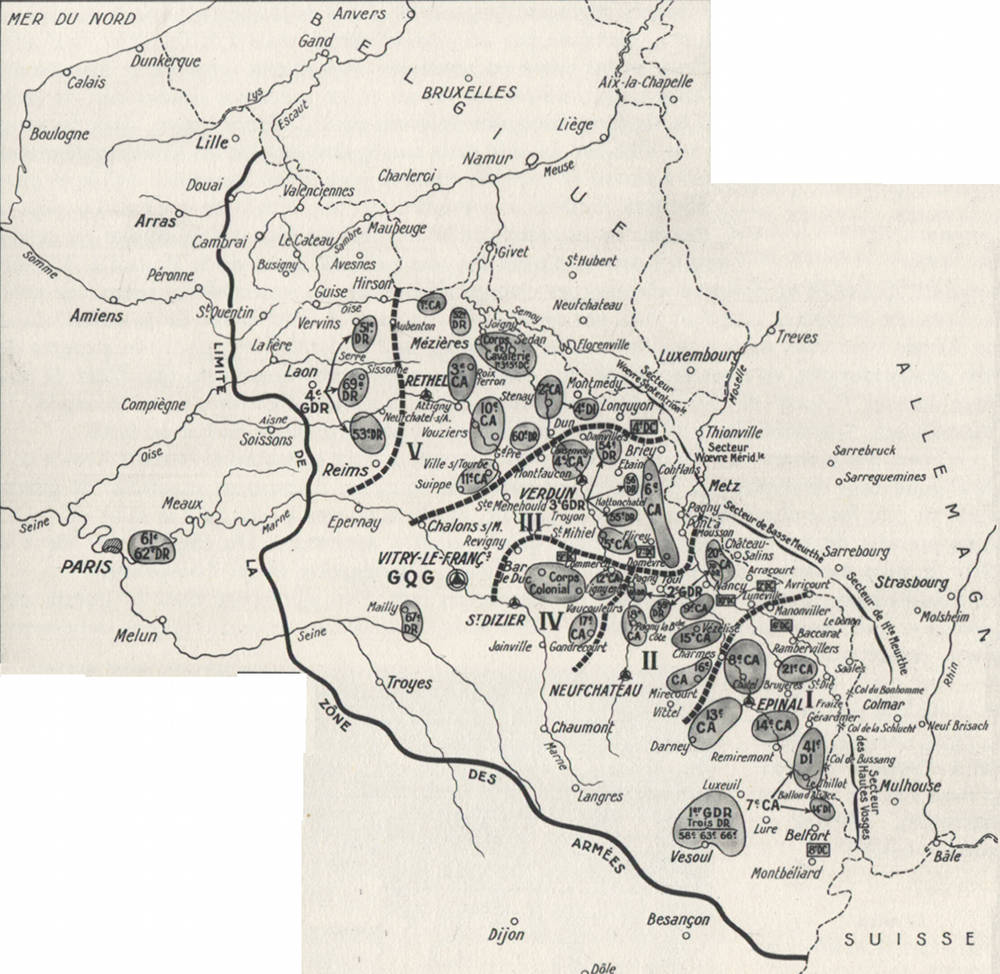

Le plan XVII: Adopté en 1913, conçu par le général de Castelnau et son adjoint le général Berthelot, aussitôt approuvé par le ministre de la guerre Messimy, il s'affranchit totalement des réseaux défensifs en positionnant directement les armées face à la frontière de l'est. L'offensive à outrance est proclamée! Selon ce plan, quatre de nos armées seraient en premières lignes prêtes à déboucher en Alsace et en Lorraine, une cinquième serait placée en réserve. Au cas où les allemands pénétreraient en Belgique, un corps de cavalerie pénétrerait en territoire belge à l'est de la Meuse vers Charleroi pour reconnaitre et contenir les colonnes allemandes. En variante, si la poussée Allemande en Belgique se confirmait, le dipositif français remonterait vers le nord et toutes nos armées seraient alors en première ligne. Il est prévu que les anglais renforcent l'aile gauche, au cas où l'Angleterre serait de la partie.

La concentration des troupes suivant le plan XVII, telle qu'elle a été réalisée en aôut 1914:

Le plan XVII reposait notamment sur la certitude que les allemands ne mettraient en ligne que les corps d'active, soit à peu prés autant que ceux dont nous disposions, et par une logique quasi arithmétique, sur un front qui ne pouvait s'étendre trés au delà du Luxembourg.

Une impasse est donc faite le long de la frontière belge, où d'ailleurs le système de fortification est loin d'être ce qu'il est sur la frontière est. Une autre impasse est celle de l'artillerie lourde. Ce plan de campagne ne définit en outre aucune manoeuvre destinée à battre l'ennemi, ce n'est donc pas un plan stratégique. Son seul objectif est de rentrer dans les terres annexées. Ainsi, si l'armée française de l'été 14 était nombreuse, déterminée, bien encadrée et plutot bien équipée, elle présentait de graves faiblesses au plan tactique et stratégique.

L'un des rares à rappeler que le feu tue est Philippe Pétain, professeur à l'école de guerre. Les désillusions allaient être cruelles lors des premiers combats... L'effet de l'artillerie lourde, des mitrailleuses en premières lignes et l'engagement direct des corps de réserve par l'ennemi allaient réserver de douloureuses surprises...

Mais en six semaines l'armée française de l'été 14 fera montre de sa valeur en arrêtant et en faisant reculer l'ennemi, du 5 au 12 septembre 1914, lors de la bataille de la marne.

Source: L'armée française de l'été 1914 - Henri Ortholan ; Jean-Pierre Verney - Bernard Giovanangeli Editeur - 2004

L'artillerie, ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle sera - général Herr - Berger-Levrault - 1923